3. Déroulement d'un projet

Ce chapitre décritdécrit le cycle de vie d'un projet selon que la méthodeméthode soit classique ou agile.

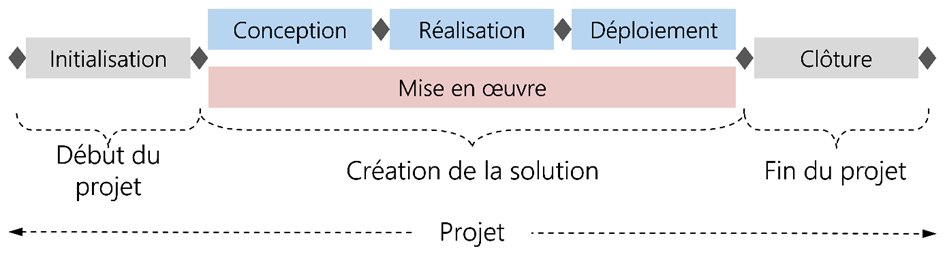

Cycle de vie du projet

Selon HERMES, un projet se dérouledéroule selon différentesdifférentes phases, selon s’s’il s’s’agit d’d’un projet classique ou d’d’un projet agile.

Son cycle de vie se résumerésume donc àà trois grandes étapes étapes :

-

Le

débutdébut du projet, qui permet dedéfinirdéfinir les objectifs et les exigencesmétiers,métiers, mais aussi tout lepérimètrepérimètre du projet (choix des variantes, planification desdélaisdélais et descoûtscoûts initiaux, ...) ; -

La

créationcréation de la solution, qui, comme son noml’l’indique, permet de concevoir etréaliserréaliser la solutionrépondantrépondant aux exigencesmétiersmétiers ; -

La fin du projet, qui permet

d’d’assurer la transition versl’l’exploitation de la solutionimplémentée.implémentée.

A l’l’UNIL, nous avons fait le choix d’d’utiliser le modèlemodèle de projet Agile, tout en nous laissant la libertéliberté de composer des projets avec des modèlesmodèles hybrides.

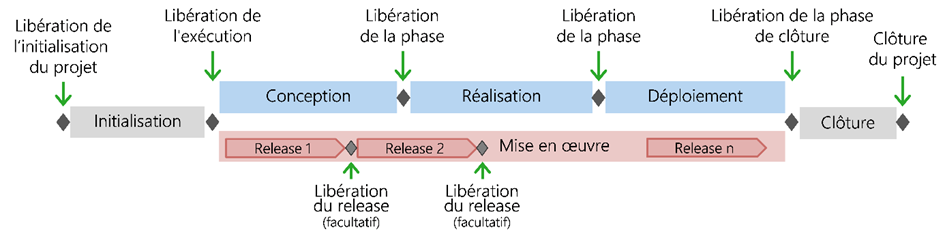

Classique vs. Agile

Un projet classique (ou waterfall) se dérouleradéroulera avec trois phases spécifiquesspécifiques : conception, réalisation,réalisation, déploiement.déploiement. Chacune de ces phases est dépendantedépendante de la précédente,précédente, et ne peut êtreêtre exécutéeexécutée tant que la phase qui précèdeprécède n’n’est pas terminéeterminée et les résultatsrésultats approuvés.approuvés.

Un projet agile se dérouleradéroulera avec une seule phase phase : mise en œuvre.œuvre. Durant cette phase, plusieurs releases de la solution seront implémentéesimplémentées et déployées,déployées, permettant plus de souplesse et de rapiditérapidité dans la livraison d’d’une solution partielle mais utilisable.

PréinitialisationPréinitialisation

A l’l’UNIL, nous avons créécréé une phase de préinitialisationpréinitialisation pendant laquelle les demandes d’évolutiond’évolution du systèmesystème d’d’information institutionnel de l’l’UNIL sont traitéestraitées et priorisées.priorisées. Bien que ne faisant pas partie de la méthodologieméthodologie HERMES, et que durant cette phase, un projet n’n’est pas encore actif, plusieurs travaux préparatoirespréparatoires sont entrepris pour permettre le démarragedémarrage du projet.

Pour plus d’d’information àà ce sujet, merci de consulter le wiki wiki Demande d’évolutiond’évolution du systèmesystème d’d’information (DESI) consacréconsacré àà ce sujet.

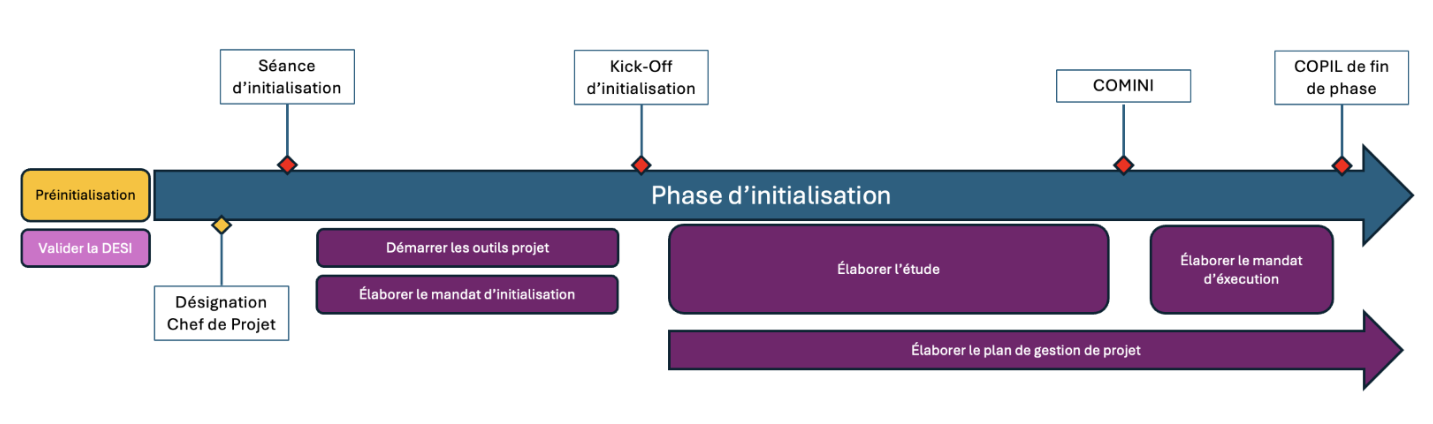

Phase d’d’initialisation

Le débutdébut du projet comprend toujours la phase d'initialisation (HERMES).

Le débutdébut du projet est consacréconsacré àà l'orientation du projet selon les visions, les besoins et les objectifs. Elle constitue une base pour la planification et le pilotage du projet.

Ici nous nous concentrons uniquement sur le minimum nécessairenécessaire àà l’élaborationl’élaboration de la phase d’d’initialisation.

Les exceptions sont traitéestraitées au cas par cas et ne font pas partie d’d’une démarchedémarche standard MPRO.

DESI validée validée

La validation d’d’une Demande d’évolutiond’évolution du systèmesystème d’d’information (DESI) par le ComitéComité de direction (CODIR) en fonction d’d’un préavispréavis positif et d’d’une priorisation du ComitéComité de coordination des projets (COPRO) est l’élémentl’élément déclencheurdéclencheur àà la créationcréation d’d’un projet.

La Directive 6.10 est garante du processus et de la définitiondéfinition de la stratégiestratégie numériquenumérique de l’l’UNIL.

DésignationDésignation de la Cheffe ou du Chef de projet

Une fois que la décisiondécision est prise d’d’initier un projet, le Responsable du PôlePôle Projet désignedésigne une Cheffe ou un Chef de projet et lui transmet tous les élémentséléments en sa possession concernant le projet (Mandant [lien wiki], objectifs, périmètre,périmètre, contraintes, etc.).

SéanceSéance d’d’initialisation

Prendre en main les outils projet

- Marche

àà suivre Orchestra : - Marche

ààsuivresuivre Teams : -

Marche

àà suivre Zenhub :

ÉlaborerÉlaborer le mandat d’d’initialisation

Le Mandat d’d’initialisation décritdécrit la situation de départ,départ, les objectifs et les ressources nécessaires.nécessaires. Le PV de la séanceséance d’d’initialisation en est la base.

Kick-Off d’d’initialisation

Une fois le Mandat d’d’initialisation validévalidé, un Kick-Off d’d’initialisation est organiséorganisé par la Cheffe ou le Chef de projet avec les membres de l’équipel’équipe d’d’initialisation (Mandant··e, RM, BA).

Le but étantétant d’d’aligner toute l’équipel’équipe qui sera àà l’œuvrel’œuvre durant la phase d’d’initialisation sur les objectifs, le périmètrepérimètre et les contraintes du projet, ainsi que sur la méthodeméthode de projet du CI (MPRO).

ÉlaborerÉlaborer l’étudel’étude

L'étudeétude permet entre autres de fixer les objectifs, de définirdéfinir les exigences généralesgénérales ainsi que d'élaborerélaborer et d'évaluerévaluer des variantes de solutions de sorte que la décisiondécision sur la suite du projet puisse êtreêtre prise ; cette décisiondécision est documentéedocumentée dans l'étude.étude.

RéférenceRéférence HERMES : https://www.hermes.admin.ch/fr/pjm-2022/comprendre/taches/elaborer-l-etude.html

ÉlaborerÉlaborer le plan de gestion de projet

L'élaborationélaboration du plan de gestion du projet permet non seulement de définir,définir, sur la base de la planification et des délaisdélais définisdéfinis dans l'étude,étude, la planification globale du projet ainsi que les dispositions et règlesrègles essentielles, mais aussi de créercréer les conditions nécessairesnécessaires àà l'élaborationélaboration du mandat d'exécution.exécution.

RéférenceRéférence HERMES : https://www.hermes.admin.ch/fr/pjm-2022/comprendre/taches/elaborer-le-plan-de-gestion-du-projet.html

COMINI : Choix de variante CI CI

Le COMINI (ComitéComité d’d’initialisation) est une séanceséance organiséeorganisée en interne au CI par la Cheffe ou le Chef de projet àà l’l’issue de l’Étude. l’Étude.

Le but de la séanceséance est de présenterprésenter les conclusions de l’Étudel’Étude aux Responsables de PôlesPôles du CI afin de s’s’accorder sur la faisabilitéfaisabilité du projet, de se prononcer sur les variantes si plusieurs sont disponibles et de préparerpréparer le COPIL de fin de phase d’d’initialisation. La variante y est choisie par la Mandante ou le Mandant, sur la base des préconisationspréconisations du COMINI.

Document modèle modèle : CODE_ABVPR_ChoixVariante_aaaammjj_Présentation.CODE_ABVPR_ChoixVariante_aaaammjj_Présentation.pptx

ÉlaborerÉlaborer le mandat d’exécution d’exécution

L'élaborationélaboration du mandat d'exécutionexécution créecrée les conditions nécessairesnécessaires pour prendre la décisiondécision de libérerlibérer l'exécutionexécution et donc de poursuivre le projet avec l'élaborationélaboration de la solution.

RéférenceRéférence HERMES : https://www.hermes.admin.ch/fr/pjm-2022/comprendre/taches/elaborer-le-mandat-d-execution.html

COPIL de fin de phase phase

Le COPIL de fin de phase est organiséorganisé par la Cheffe ou le Chef de projet et réunitréunit tous les membres du COPIL (ComitéComité de Pilotage).

Le but de la séanceséance est de valider les points de contrôlecontrôle afin de prendre une décisiondécision sur la libérationlibération de la phase d’exécutiond’exécution du projet (Phase de Conception en méthodeméthode classique ou Phase de Mise en ŒuvreŒuvre en méthodeméthode agile).

Phase de mise en œuvreœuvre

Durant la phase de mise en œuvre,œuvre, la solution est implémentéeimplémentée par l’équipel’équipe de projet en respectant les objectifs et les exigences métiersmétiers établiesétablies et validéesvalidées lors de la phase d’d’initialisation.

Les principales activitésactivités entreprises durant cette phase, qu’qu’il s’s’agisse d’d’un mode agile ou non, sont les suivantes suivantes :

-

Les

spécificationsspécificationsdétailléesdétaillées de la solution sontrédigées.rédigées. Cesspécificationsspécifications transcrivent dans un langage technico-fonctionnel les exigencesmétiersmétiersààl’l’aide de registresd’d’exigences, de maquettes graphiques, demodèlesmodèles dedonnéesdonnées ou demodélisationsmodélisations de processus ; -

La solution est

implémentéeimplémentée sur la base desspécificationsspécificationsdétailléesdétaillées fournies auxdéveloppeurs.développeurs.DifférentesDifférentes technologies sontutiliséesutiliséesààl’l’UNIL pour cesdéveloppements,développements,dépendantdépendant principalement del’écosystèmel’écosystème et du domainemétiermétierconcernéconcerné ; -

Des tests sont

exécutésexécutés pour valider que la solution soit conforme auxspécifications,spécifications, et par extension,qu’qu’elleréponderéponde aux exigencesmétiers.métiers. Il existedifférentsdifférents types de tests :-

généralementgénéralementréalisésréalisés par lesdéveloppeursdéveloppeurs sur les fonctionsspécifiquesspécifiquesqu’qu’ils ontimplémentéesimplémentées ; -

Les tests fonctionnels,

réalisésréalisés parl’équipel’équipe projet (Test Manager,référentréférentmétiermétier, pour valider le fonctionnementgénéralgénéral de la solution ; -

Les tests utilisateurs,

réalisésréalisés par les utilisatricesetet utilisateursclésclés (lienàà mettreàà jour), voire par les utilisatrices et utilisateurs finaux, pour la prise en main et lesdernièresdernièresvérificationsvérifications del’utilisabilitél’utilisabilité de la solution.

-

-

Dans certains projets, une migration de

donnéesdonnées est aussi requise. Elle doitêtreêtredocumentée,documentée,planifiée,planifiée,exécutéeexécutée ettestéetestée aumêmemême titre que lesdéveloppementsdéveloppements de la solution ; -

La solution est enfin mise en production (i.e.

déploiementdéploiement surl’l’infrastructure de production), puis mise en serviceaprèsaprès saréceptionréception par lesreprésentant·esreprésentant·es desmétiers.métiers.L’L’accompagnement au changement et la formation des utilisatrices et utilisateurs finaux sedéroulentdéroulentgénéralementgénéralement durant lapériodepériode juste avant la mise en service.

Une solution développéedéveloppée àà l’l’UNIL est généralementgénéralement découpéedécoupée en plusieurs lots de fonctionnalitésfonctionnalités réaliséesréalisées lors de sprints de 2 semaines, permettant ainsi d’d’avoir régulièrementrégulièrement des feedbacks des utilisateurs sur les résultatsrésultats partiels obtenus, mais aussi permettre d’exécuterd’exécuter des tests fonctionnels de manièremanière plus régulièrerégulière afin de gagner en qualité.qualité.

Dans le cas de l’implémentationl’implémentation d’d’une solution du marché,marché, les activitésactivités ci-dessus sont réaliséesréalisées généralementgénéralement par ou avec un prestataire externe. Les spécificationsspécifications détailléesdétaillées servent àà rédigerrédiger un cahier des charges qui servira de référenceréférence pour réaliserréaliser un appel d’d’offres et évaluerévaluer les offres reçues.reçues.

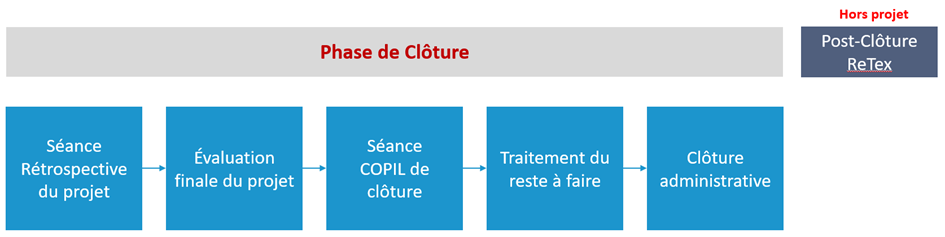

Phase de clôtureclôture

La fin d’d’un projet se manifeste par la phase dite de clôtureclôture du projet. La La MPRO offre une structure de tâches,tâches, séancesséances et livrables pour terminer systématiquementsystématiquement un projet. Nous retrouvons au minimum minimum :

- Les

expériencesexpériences acquises,systématiquementsystématiquementcollectéescollectées etdocumentéesdocumentées en permanence sous forme derétrospectiverétrospective du projet - Le document

« Évaluation« Évaluation finale duprojet »projet » - La

séanceséance de COPIL declôtureclôture du projet - Le traitement du reste

àà faire - La

clôtureclôture administrative du projet

RétrospectiveRétrospective du projet

Il s’s’agit d’d’une collecte et documentation systématiquesystématique des expériencesexpériences du CPR et de l’équipel’équipe de projet. Son objectif principal est de capitaliser sur l’l’apprentissage et les expériencesexpériences afin d’améliorerd’améliorer les processus futurs.

Selon les besoins il peut aussi y avoir des rencontres bilatéralesbilatérales entre la cheffe ou le chef de projet et la ou le mandant, de la ou du RM ou autres membres du COPIL suivant les niveaux hiérarchiqueshiérarchiques ou des rencontres plénièresplénières avec toute l’équipel’équipe rassembléerassemblée

Le résultatrésultat de ces revues est transcrit dans le document «« Expériences Expériences acquises »acquises ».

ÉvaluationÉvaluation finale du projet

L’évaluationL’évaluation finale du projet constitue la base de la décisiondécision concernant la clôtureclôture du projet. Elle fournit au mandant une comparaison entre les objectifs visésvisés et les objectifs atteints concernant les contenus, les délais,délais, les coûtscoûts et la procédure.procédure. Elle présenteprésente un résumérésumé des expériencesexpériences liéesliées au projet.

Les élémentséléments du document «« ExpériencesExpériences acquises »» sont utilisésutilisés dans la production du livrable «« ÉvaluationÉvaluation finale du projet »».

Il est recommandérecommandé de faire valider au préalablepréalable l’Évaluationl’Évaluation finale du projet avant de la transmettre au COPIL pour relecture.

SéanceSéance de COPIL de clôtureclôture

Il s’s’agit de la séanceséance de décisiondécision pour déchargerdécharger officiellement les participantes et participants au projet de leurs responsabilitésresponsabilités et clôturerclôturer le projet.

L’ÉvaluationL’Évaluation finale du projet est le fil conducteur du COPIL de clôture.clôture. Les membres du COPIL ont préalablementpréalablement pris connaissance de ses élémentséléments et les valident durant la séance.séance. Elles et ils valident égalementégalement les actions àà entreprendre quant au « « reste àà faire »faire » (Ex Ex : activitésactivités de type hypercare ; tickets ouverts chez le prestataire prestataire ; quand traiter les demandes ouvertes hors-périmètrepérimètre etc.).

Traitement du reste àà faire

Il s’s’agit d’d’une planification post-projet d’d’actions et d’améliorationsd’améliorations qui encadre le cycle d’d’exploitation(cf. PLM –– Product Life Cycle Management).

ClôtureClôture administrative

Il s’s’agit d’d’une liste de tâchestâches àà effectuer tant au niveau du classement des documents, que de la fermeture des espaces de collaborations, des outils de suivi du projet et des développementsdéveloppements afin d’d’assurer la qualitéqualité de la clôtureclôture [RM5] du projet.

RETEX

Pilotage et Conduite du projet

Le pilotage (décisionsdécisions stratégiques,stratégiques, par le mandant) et la conduite (décisionsdécisions opérationnelles,opérationnelles, par le chef de projet) du projet sont gérésgérés et suivis tout au long de la duréedurée du projet, en fur et àà mesure de l’l’avancement de ses phases. Plusieurs tâchestâches sont attendues de la part de la ou du mandant, de la ou ou du chef de projet ou de l’équipel’équipe du projet, notamment notamment :

-

Planifier et suivre les

délais,délais, le budget, les risques,……. ; -

Coordonner les travaux des parties prenantes du projet ;

-

Organiser et

réaliserréaliser lesséancesséances desdifférentsdifférentscomitéscomités ; -

RédigerRédiger et faire valider les livrables ad hoc.

Chaque projet fait l’l’objet d’d’un reporting régulierrégulier de la part du chef de projet, qui mentionne :·· Le pourcentage d’d’avancement généralgénéral du projet·· La météométéo du projet et sa tendance, selon trois niveaux :

o Soleil : le projet se dérouledéroule selon la planification en cours. Si certains problèmesproblèmes peuvent êtreêtre identifiés,identifiés, ils n’n’ont pas

d’ d’impact sur le déroulementdéroulement du projet.

o Nuage : une dérivedérive est constatéeconstatée dans la planification du projet, impactant plus ou moins fortement les délais,délais, les coûtscoûts ou les ressources du projet. Des mesures correctives sont attendues pour mitiger les problèmesproblèmes identifiés.identifiés.

o Pluie : le projet est àà risque car la planification ne peut plus êtreêtre respectéerespectée en l’état.l’état. Les travaux sont en généralgénéral stoppésstoppés dans l’l’attente d’d’une révisionrévision de la planification et/ou de la mise en place d’d’un plan d’d’action pour résoudrerésoudre les problèmesproblèmes impactants.·· Une description des faits marquants, des éventuelséventuels problèmesproblèmes rencontrésrencontrés et des prochaines étapesétapes